Im zweiten Teil dieser Serie soll das in § 17 UrhG geregelte Verbreitungsrecht des Urhebers erläutert werden. Liest man den Gesetztestext, so bekommt man möglicherweise einen falschen Eindruck davon, welches Recht dem Fotografen hiermit gegeben wird. So heisst es in Abs. 1: „Das Verbreitungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öffentlichkeit anzubieten oder in den Verkehr zu bringen.“ Dem Wortlaut entsprechend wird dem Fotografen damit das Recht eingeräumt, seine Bilder selbst zu Verbreiten. Jedoch muss man diese Vorschrift im Gesamtkontext der Rechtsordnung sehen, insbesondere bzgl. der Eigentumsregelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Danach ergibt sich nämlich aus der Vorschrift ebenfalls das Recht des Fotografen, dem Eigentümer der Bilder die Verbreitung zu untersagen. Ein Beispiel: Gibt der Fotograf seine Bilder zum Druck frei, so überträgt er dem Drucker das Recht zur Vervielfältigung (siehe Teil 1 der Serie) und nicht das Recht der Verbreitung, da er dieses regelmäßig selbst ausüben möchte. Der Drucker wird mit der Herstellung der Vervielfältigungen der Bilder Eigentümer an selbigen. Er darf diese jedoch nicht Verbreiten, da dieses Recht grundsätzlich nur dem Urheber zusteht. Solange dieser ihm kein Recht zur Verbreitung einräumt, bleibt der Drucker „nur“ Eigentümer.

Dem Fotografen steht also sowohl das Recht zur Verbreitung selbst, als auch das Recht die Verbreitung seiner Bilder zu untersagen zu. Ebenfalls kann er der Verbreitung allerdings auch zustimmen. Diese Einräumung des Verbreitungsrechts geschieht in der Praxis jedoch selten allumfassend. Der Fotograf kann die Verbreitung zeitlich, räumlich und inhaltlich beschränken. So wäre es möglich die Verbreitung der Fotos einem Anderen nur für das Gebiet der Bundesrepublik einzuräumen. Ebenso ist eine Einschränkung für die Dauer einer Messe oder Ausstellung denkbar. Ein einschlägiges Beispiel für die inhaltliche Einschränkung der Verbreitung im Bereich der Fotografie ist das Verbot des Fotografen die Bilder für pornografische, rechts- oder linksradikale oder sonstige unerwünschte Zwecke einzusetzen.

Deutlich wird also dass diese Möglichkeiten der Einschränkung dem Fotografen ein sehr wirksames Mittel an die Hand geben, um die Verbreitung seiner Werke zu steuern.

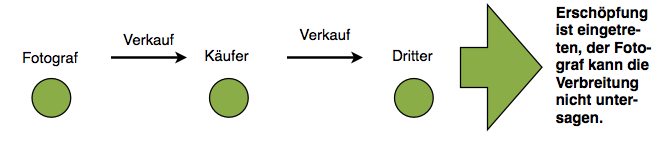

Allerdings hat auch dieses Recht eine Einschränkung, die sich aus derselben Norm ergibt. So regelt § 17 Abs. 2 UrhG die sog. Erschöpfung. Dieser Grundsatz besagt, dass sobald ein Original oder ein Vervielfältigungsstück mit Zustimmung des Fotografen in den Rechtsverkehr (innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums) gelangt ist, eine Weiterverbreitung auch ohne seine Zustimmung zulässig ist. An dieser Stelle endet also die Macht des Fotografen über seine Bilder.

Skizze:

Dies ist jedoch allein der gesetzliche Ansatz. Es lässt sich im Rahmen von Lizenzen zwischen Fotograf und Käufer auch Anderes vereinbaren.

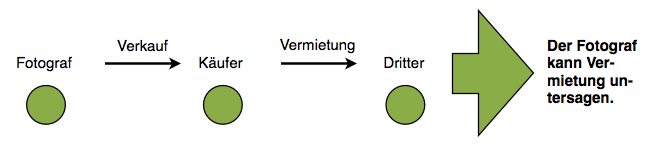

Nicht von der Erschöpfung umfasst ist das Vermietrecht. Auch dieses findet seinen Ursprung im § 17 UrhG. Kauft also ein Anderer eine CD mit Fotos von einem Fotografen, so erschöpft sich das Recht des Fotografen die Verbreitung zu untersagen nicht, wenn der Andere diese CD vermietet. Damit soll verhindert werden, dass mögliche Raubkopien durch den Mieter den Verkaufsweg des Fotografen schmälern.

Skizze:

Ebenfalls keine Erschöpfung ist in der Online-Nutzung zu sehen. Der Erschöpfungsgrundsatz beschränkt sich lediglich auf körperliche Werkstücke (z.B. gedruckte Bilder oder CDs mit Bildern). Hat der Fotograf seine Fotos im Internet veröffentlicht, so kann er der unbefugten Verbreitung durch Andere aus seinem Recht entgegentreten.

Der nächste Artikel beschäftigt sich mit den Rechten zur Ausstellung, Vortragung, Aufführung, Vorführung und der öffentlichen Zugänglichmachung.

(Foto: luxuz::. / Quelle: photocase.com)

Dank für den gelungenen Artikel.

Mir stellt sich allerdings eine Frage in Bezug auf einen konkreten Fall:

Ein Fotograf hat im Auftrag einer Zeitung Fotos gemacht und diese bei Zweit- und weiteren Veröffentlichungen aufgrund einer mündlichen Vereinbarung mit einem Lizenzbetrag X abgerechnet. Kann dieser Lizenzbetrag nach einem gewissen Zeitraum vom Fotografen erhöht bzw. der Zeitung weitere Veröffentlichung untersagt werden?

Ich war beim Lesen dieses Artikel zunächst ein wenig irritiert. Dann aber kam ja der sehr wichtige Hinweis auf den Erschöpfungsgrundsatz des § 17 Abs.2. Die Erschöpfung des Verbreitungsrechts lässt sich vertraglich nur bedingt aushebeln. Wenn ich mir z. B. im Kaufhaus einem Kunstdruck kaufe, dann darf ich den auch dann in Bayern weiterverkaufen, wenn der Urheber mit den Kaufhausbetreiber vereinbart hat, dass dieser die Drucke nur in Nordrhein-Westfalen verkaufen darf. Das vertragliche Abbedingen sogenannter Schrankenregelungen oder sonstiger Regelungen des UrhG, mit denen die Rechte der Urheber eingeschränkt werden, verpufft zumeist, weil Verträge Dritte nicht binden. Grundsätzlich lässt sich nur die Erstverbreitung wirksam beschränken (vgl. Dreier/Schulze). Eine Besonderheit ist allerdings § 60 UrhG. Da ist die vertragliche Abbedingung der Beschränkung des Verbreitungsrechts einfach, weil es außer dem Besteller des Bildnisses, der abgebildeten Person und dem Urheber selbst keine weiteren Berechtigten gibt, die etwas zu kamellen haben.

MfG

Johannes

@Torben

Neben der Möglichkeit, einen neuen Vertrag abzuschließen falls der alte z. B. durch Zeitablauf nicht mehr gültig ist, könnte man darüber nachdenken ob die vereinbarte Vergütung in einem „auffälligen Missverhältnis“ zu den Erträgen aus der Nutzung des Werkes steht. Dazu empfehle ich folgenden Beitrag: Die angemessene Vergütung und das Recht auf Nachforderung im Urheberrecht

@ Johannes

Dem gibt es soweit nichts hinzuzufügen.

MfG

D. Tölle.